Gift & Gegengift

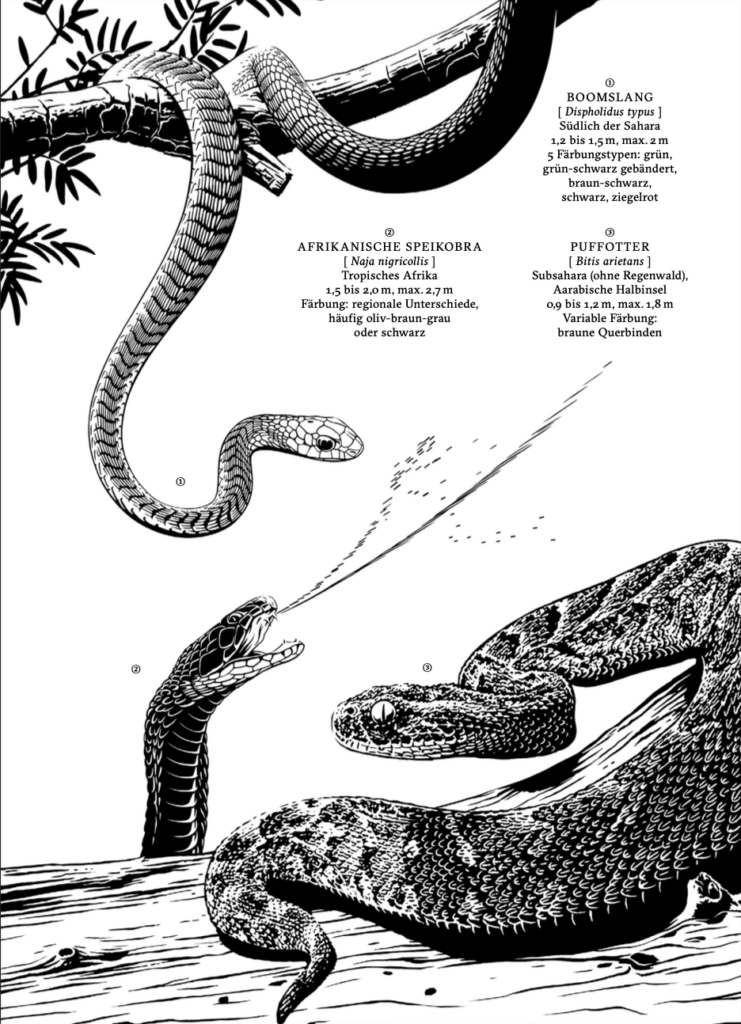

In Kenya werden jedes Jahr Tausende Menschen von Schlangen gebissen. Kamele sollen sie retten. Erschienen in REPORTAGEN, September 2023 Zwischen gleissendem Sonnenlicht und Finsternis liegen im kenyanischen Rift Valley nur Augenblicke. Die Konturen ihrer Hütte verschwammen schon, als Cheploke Ripokamar hinausging, um ihre Ziegen zu melken. Dass sich im Gehege ein weiteres Tier befand, eingerollt auf der sandigen Erde, bemerkte sie erst, als ihr nackter Fuss auf den Körper der Puffotter trat. Die Schlange riss ihren Kiefer auf und rammte die Fangzähne tief in Cheplokes Fuss. Die junge Frau schrie, versuchte, den Kopf der Schlange abzuschütteln. Die Kette aus weissen Holzperlen um ihren Hals klackert, wenn sie heute, neun Monate später, ihre Bewegungen von damals wiederholt. Ezra Ewoi hatte sich eine Pause verdient. Seit Stunden hob er auf einer Baustelle ein Wasserloch aus. Der junge Mann setzte sich auf einen Stein. Hitze schoss ihm in den Kopf, und als er nach hinten kippte, streckte er reflexhaft seine Hand aus, um sich aufzufangen. Er fühlt noch immer die feste, trockene Haut der Schlange am Handballen, verzieht das Gesicht, wenn er sich an das scharfe Stechen beim Biss erinnert. Seine dunkel untermalten Augen zeugen vom nur knapp gewonnenen Überlebenskampf. Lange vor den beiden hatte es Chepositem Pkopus’ Baby getroffen. Es schrie, liess sich einfach nicht beruhigen. Chepositem, damals noch ein Teenager, machte das Keuchen des Kindes Angst. Sie weckte die ältere Ehefrau ihres Mannes, und die beiden entschieden, mitten in der Nacht zum nächsten Krankenhaus aufzubrechen. Als sie an der Hauptstrasse ankamen, die zum Krankenhaus führt, war das Baby tot. Zurück in der Hütte, sank sie zu Boden. Da sah sie die aufgestellte Speikobra, die Bänder längs ihres Nackens ausgefahren. Die Giftschlange schnellte vor und biss Chepositem in die Schulter. […] Der ganze Text hier oder in REPORTAGEN #72

Vier Jahrzehnte an der Nadel

Mit etwa 40 Jahren sterben Opiatsüchtige in der Regel. Viola Blecher ist 73 Jahre alt – und seit mehr als 40 Jahren heroinabhängig. Wie hat sie es geschafft zu überleben? Erschienen auf ZEIT Online, Mai 2023 / Fotos: Maria Sturm Viola Blecher muss suchen, bis sie eine geeignete Vene für die Nadel findet. Wenn sie sich die aufgezogene Spritze am Vergabefenster abgeholt, ihren Jutebeutel neben einen der Glastische hat fallen lassen, die Haut desinfiziert und Stauschlauch am Arm angelegt hat, fährt sie sich über die faltige Haut. Sie hat zwar jahrzehntelange Übung darin, doch ihre Venen sind inzwischen vernarbt. Wenn sie schließlich eine getroffen hat, ein wenig Blut in die Spritze gezogen und den Schuss gesetzt hat, erschlafft ihr Körper für einen Moment, ihr Kopf kippt ein Stück Richtung Brust. Dann ist sie wieder da, ein wenig fröhlicher als zuvor. Sie nimmt den Stauschlauch ab, zieht die Nadel aus der Haut, schmeißt sie in einen gelben Abwurfbecher. Mit Tuch und Putzmittel desinfiziert sie ausführlich den Glastisch vor sich. „Mein Körper fühlt sich gut an. Immer noch krumm und schief, aber erträglich“, sagt sie lächelnd. Mit 16 Jahren hat Blecher das erste Mal Heroin gespritzt, heute ist sie 73. Sie läuft gebückt, hat die weißen Haare stets ordentlich zurückgekämmt. Die von Jahren auf der Straße zerstörten Füße stecken in schwarzen Crocs. Blecher nennt ihr Gegenüber „Schatz“, verschenkt gerne vierblättrige Kleeblätter und Blümchen vom Straßenrand und hat immer eine Biografie von Robert Musil oder Stefan Zweig im Jutebeutel. Seit der Eröffnung des Praxiskombinats in Berlin-Lichtenberg vor drei Jahren kommt sie jeden Vormittag für ihre erste Spritze. Die Mittagspause verbringt sie oft mit Einkäufen oder trinkt mit anderen Patienten Kaffee, dann holt sie sich eine zweite Dosis. Und manchmal kommt sie am frühen Abend noch mal. In dem vierstöckigen Gebäude, versteckt zwischen den Wohnhäusern im sozialistischen Stil der Frankfurter Allee, können sich suchtkranke Menschen Diamorphin spritzen. Die klare Flüssigkeit unterscheidet sich vom Straßenheroin nur in seiner Herstellung durch Pharmafirmen und seiner Reinheit. Anders als auf der Straße enthält es kein Mehl, Gips, Koffein, Paracetamol oder ASS. […] Der ganze Text hier auf ZEIT Online

Wie das Kondom für die Frau scheiterte – und wiederkehren könnte

Das Femidom sollte Teenagerinnen vor HIV schützen – und, wie die Pille, die sexuelle Selbstbestimmung der Frau vorantreiben. Warum hat es sich nie durchgesetzt? Erschienen in ZEIT am Wochenende, März 2023 Die Frau, die sich mit der Geschichte des Femidoms vielleicht am besten auskennt, ist inzwischen Rentnerin. Anny Peters, die hellblonden Haare von grauen Strähnen durchzogen, runzelt immer wieder die Stirn, wenn sie in ihrem weichen, niederländisch gefärbten Englisch über das Verhütungsmittel spricht, für das sie ihr halbes Berufsleben gekämpft hat. Noch immer kann sie dann laut und energisch werden. In den Neunzigerjahren war Anny Peters eine der feministischen Entwicklungshelferinnen, die sich mit Ärztinnen, HIV-positiven Frauen und Angehörigen einmal im Monat in Simbabwes Hauptstadt Harare trafen. Indische, US-amerikanische, simbabwische Akzente flogen durcheinander, wenn sie darüber sprachen, dass immer mehr Frauen, besonders junge, sich mit HIV infizierten – und nach Auswegen suchten. Einer davon: „Ein eigenes Kondom für Frauen, das ihnen ermöglicht, sich selbst zu schützen, nicht nur vor Schwangerschaften, sondern auch vor sexuell übertragbaren Krankheiten“, sagt Anny Peters. Das Femidom ist eine 17 bis 18 Zentimeter lange Plastikhülle mit zwei Ringen. Der eine sorgt dafür, dass der Schlauch in der Vagina hält, der andere sorgt für Halt in der Vulva. […] Der ganze Text hier oder in ZEIT am Wochenende

Ärzte und ihre Grenzen

Ein französisches Gesundheitszentrum hat sich zum Ziel gesetzt, gerechte Medizin zu praktizieren. Kann das funktionieren?, fragt unsere Autorin, selbst werdende Ärztin. Erschienen in REPORTAGEN, Juli 2022 Diese Geschichte beginnt mit einer Autofahrt auf dem Rücksitz eines blauen, zerbeulten VW-Busses. Hinaus aus Marseilles Zentrum, weg vom malerischen alten Hafen, den Museen und dem Meer. Vorbei an arabischen Fleischereien, Obstläden; die Schicht aus buntem Plastikmüll, die Strassengräben und Grünstreifen bedeckt, wird immer dicker, rechts und links vorbeizischende Scooter hupen immer aggressiver. Dann hinauf auf die Autobahn. Bis hinter den Lärmschutzmauern voller greller Graffiti die ersten schmutziggrauen Betontürme auftauchen, manche nur einige Stockwerke hoch und so nah, dass die auf den Balkonen trocknende Wäsche fast greifbar scheint, andere über sechzig Meter in die Luft ragend, verloren in der weiten Landschaft, als hätte sie jemand dort abgesetzt und vergessen. Cités nennen die Franzosen diese Sozialwohnungssiedlungen, sie sind Symbol für Armut und Elend, Aussichtslosigkeit und das réseau, das alles durchziehende Netz des Drogenhandels. Eine dieser Cités heisst in kaum zu überbietendem Zynismus Kalliste, «die Schöne» auf Altgriechisch: neun Rechtecke, alphabetisch durchbuchstabiert. Die Gebäude sind von jahrelanger Verwahrlosung gebrandmarkt, H und B wurden bereits abgerissen. Meterhoch kriechen schwarze Schimmelflecken die Fassaden hinauf, die Balkone wirken absturzgefährdet. Und zwischen all diesem Beton steht, umgeben von Bäumen und einem Garten, ein rotes, dreistöckiges Landhaus, mit Dachfirst und einer schiefen Treppe aus hellgrauem Stein: das Château en Santé, das Schloss der Gesundheit. […] Der ganze Text hier oder in REPORTAGEN #65